空間データの座標変換

本教材は、「空間データ」の実習用教材です。ArcGIS Proを用いた空間データの座標変換について解説しています。地理空間情報(GISで扱うことのできるデータ)は、測地系と座標系に基づいた位置情報を保持しています。測地系や座標系は様々なものがあります。そのため、複数のデータを処理する場合は、各データの座標系を統一する必要があります。ラスタデータの座標変換は別の実習で行います。

Menu

- 測地座標系の変換

- 投影座標系の変換

実習用データ

Sabaeをダウンロードしてください。

測地座標系の変換

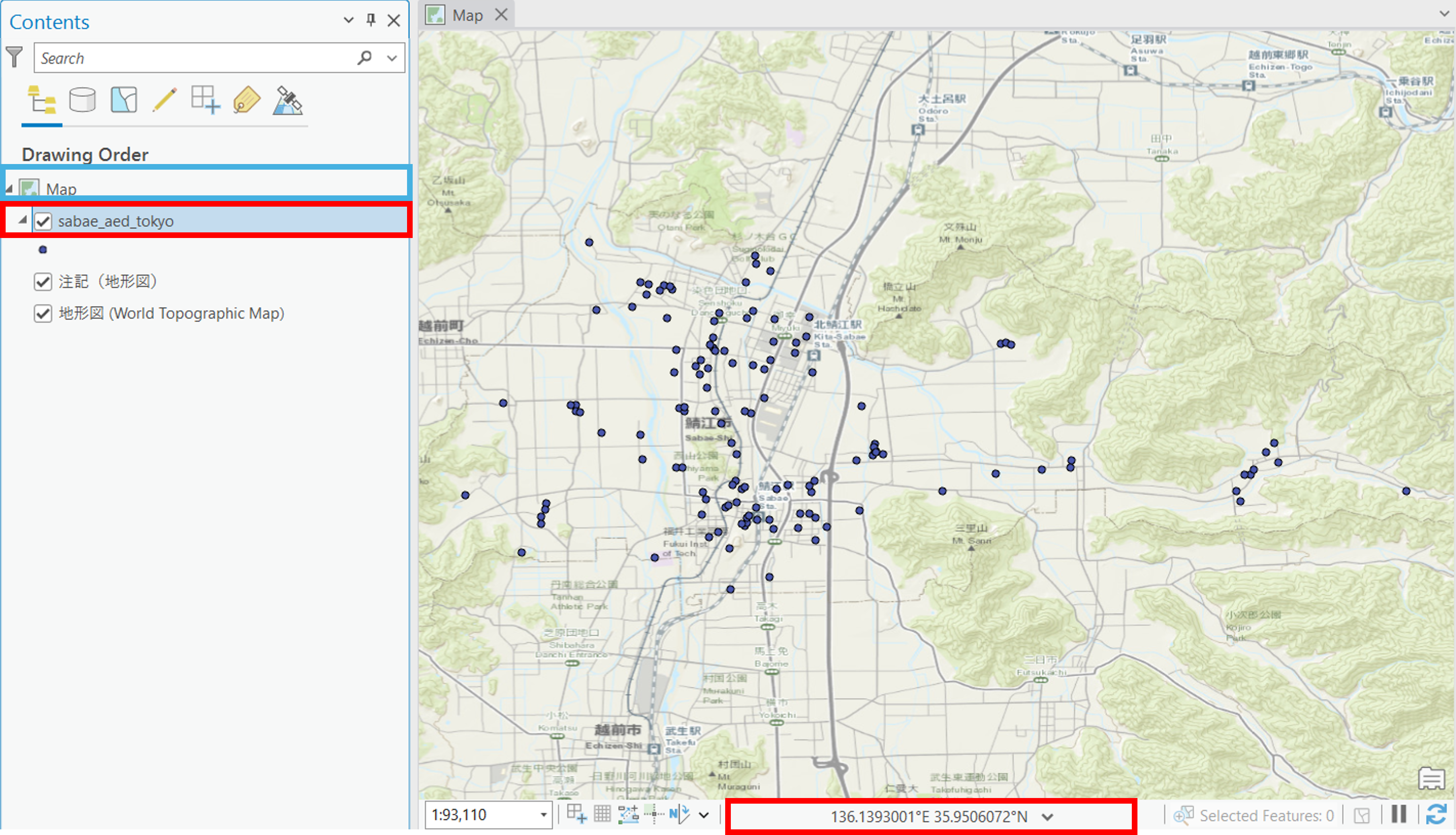

sabae_aed_tokyo(Tokyo)のシェープファイルを読み込む。以下でも解説するが、GISで空間座標の変換をする場合は、データそのものの変換のみでなく、地図の表示ウィンドウも変換後のデータの座標系にあわせて再設定する必要がある。地図の表示ウィンドウは、一番最初に読み込んだデータの座標系に合わせて設定される(データを読み込む前は、WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)がデフォルトとして設定されている)。

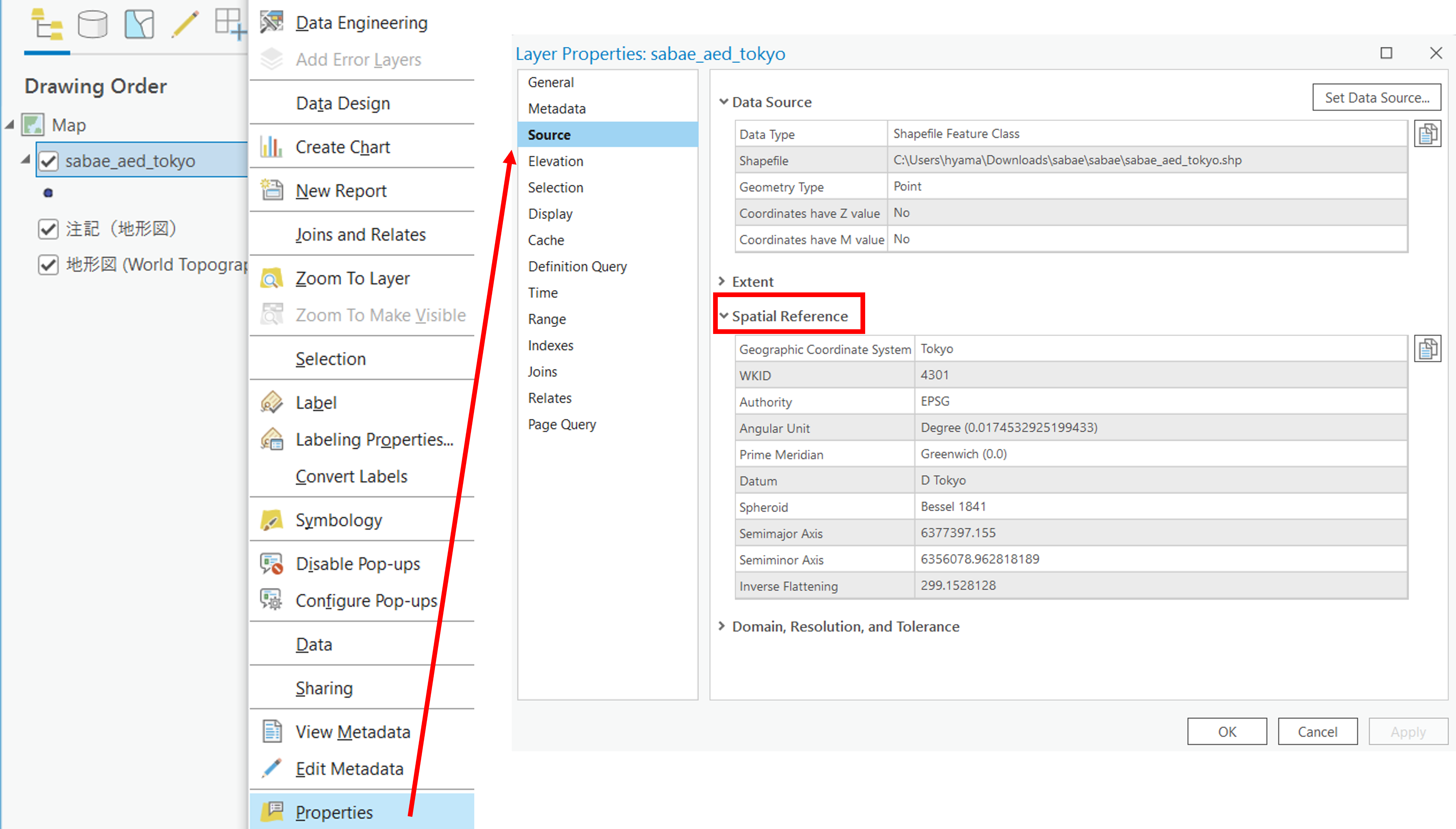

まず、データの空間座標をProperties > Source > Spatial Referenceから確認する。このデータは、Tokyo(4301)ということがわかる。

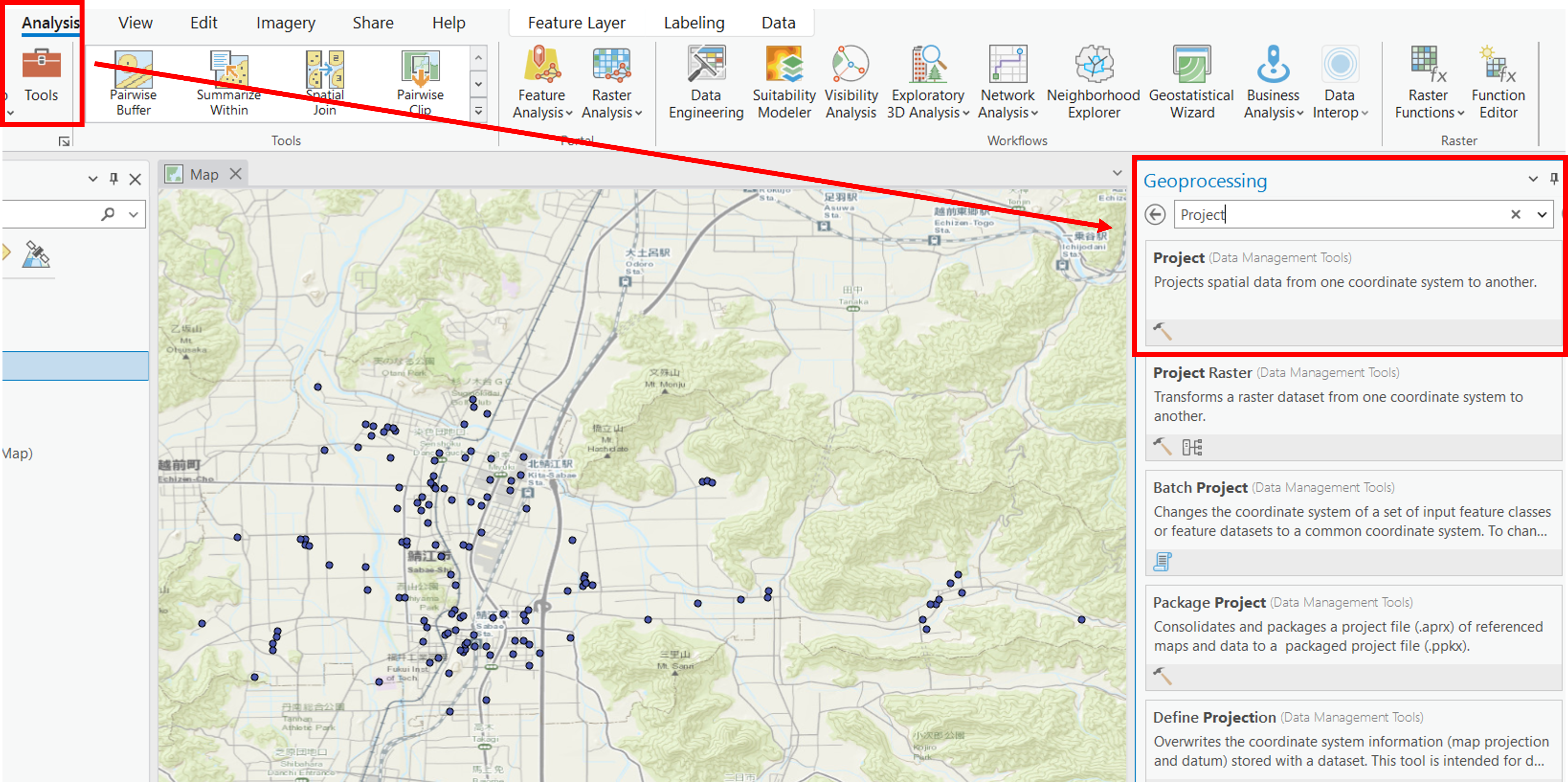

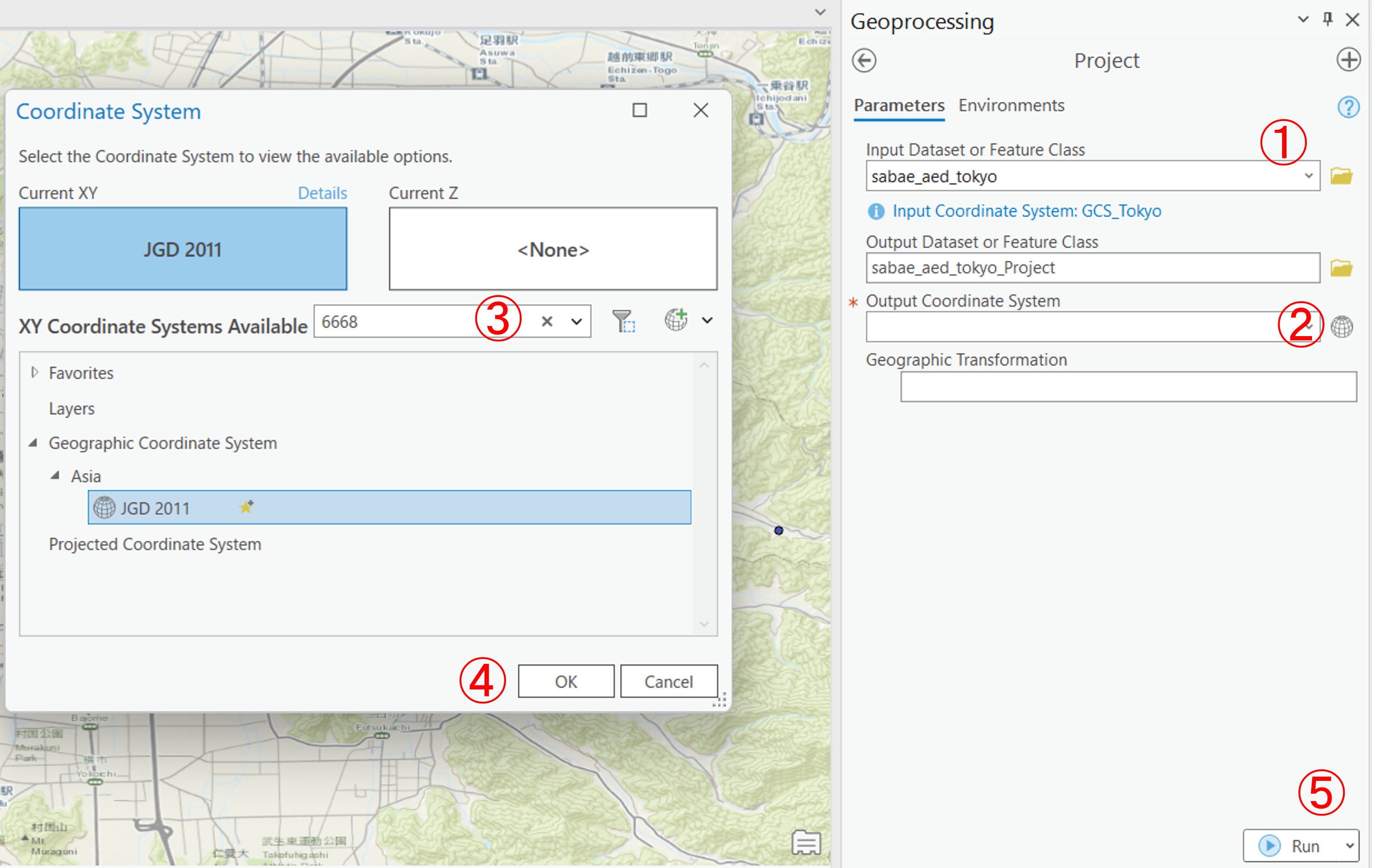

今回はこの座標系をJGD2011(6668)に変換する。Analysis > ToolsからProjectを検索し以下の手順を実行する。

- 変換するデータを指定する

- 地球のアイコンをクリックし、変換先の座標系を設定する

6668を検索して、JGD2011をクリックするOKを選択Run実行する

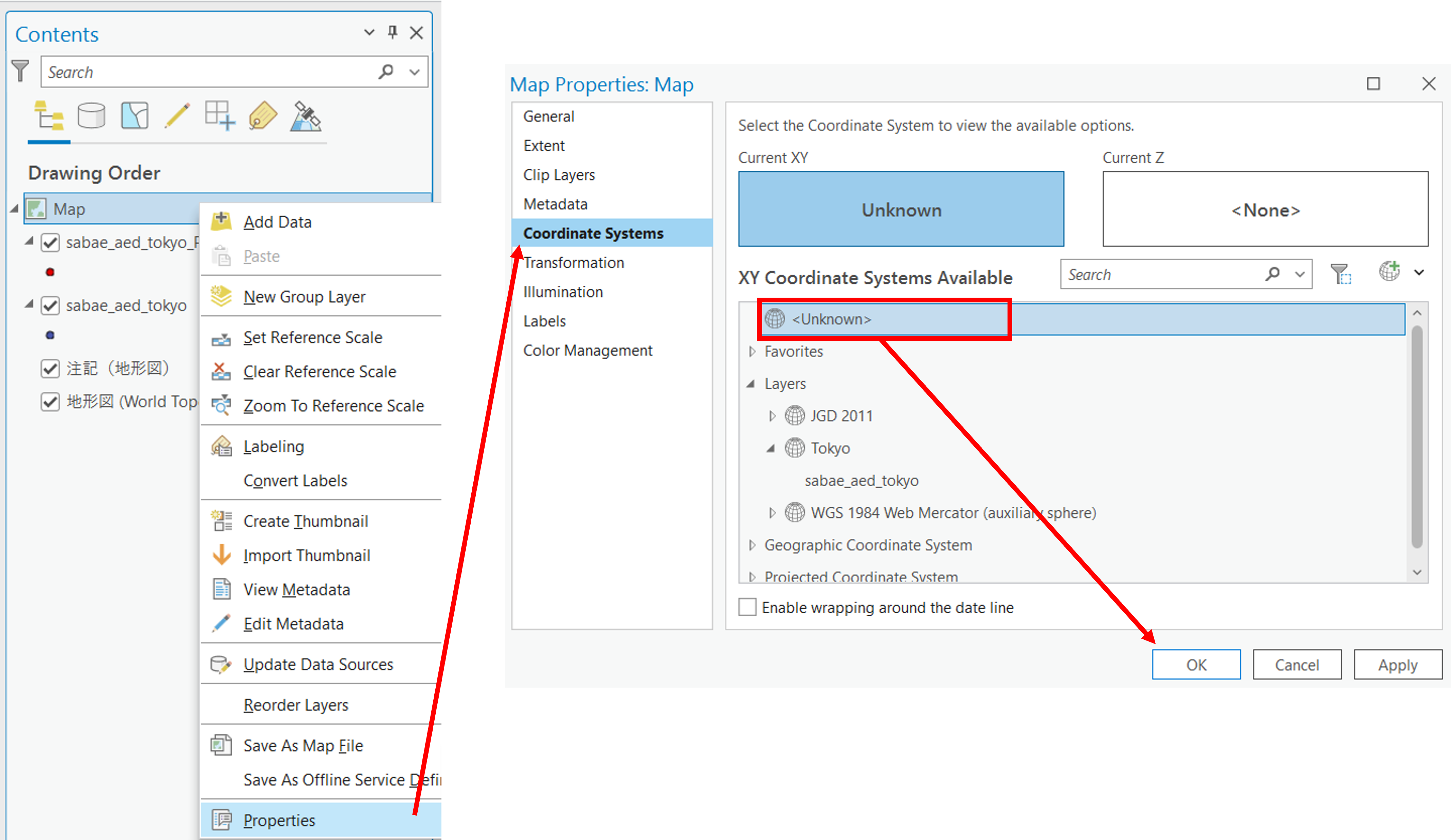

結果が新しいデータとして出力されるが、ArcGIS Proには異なる座標系のデータを最初に読み込んだデータの座標系に合わせて見かけ上変換して表示する機能があるため、その機能をオフにして、変換結果を確認する。Mapの上で右クリックし、Properies > Coordinate SystemsからUnknownを選択し、OKをクリックする。

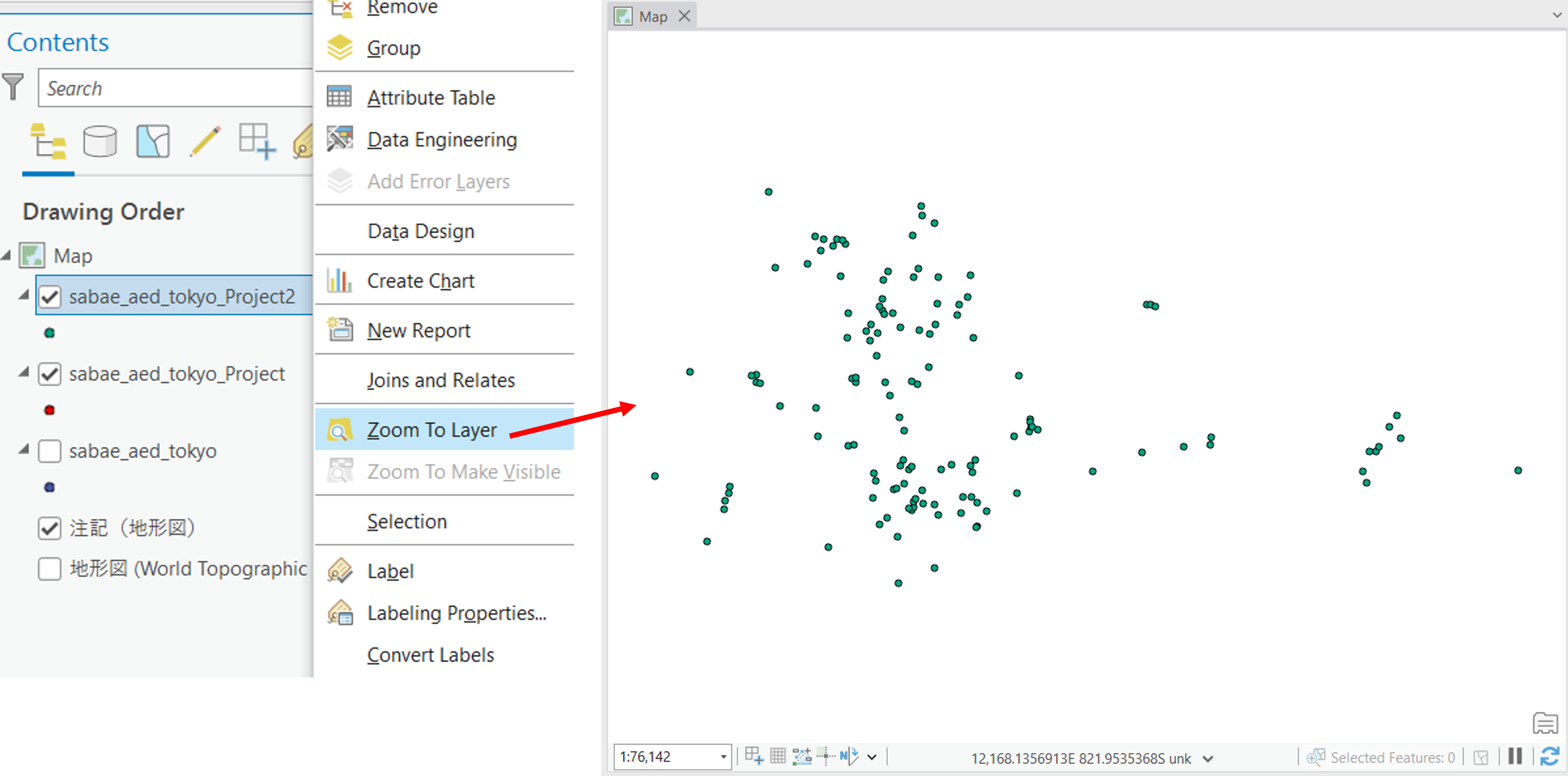

レイヤの上で右クリックし、Zoom to Layerをクリックすると、2つのデータの分布がずれて表示されていることを確認できる。この際、ポイントの色を変更したり、地形図 (World Topographic Map)をオフにすると、結果がわかりやすく表示できる。

投影座標系の変換

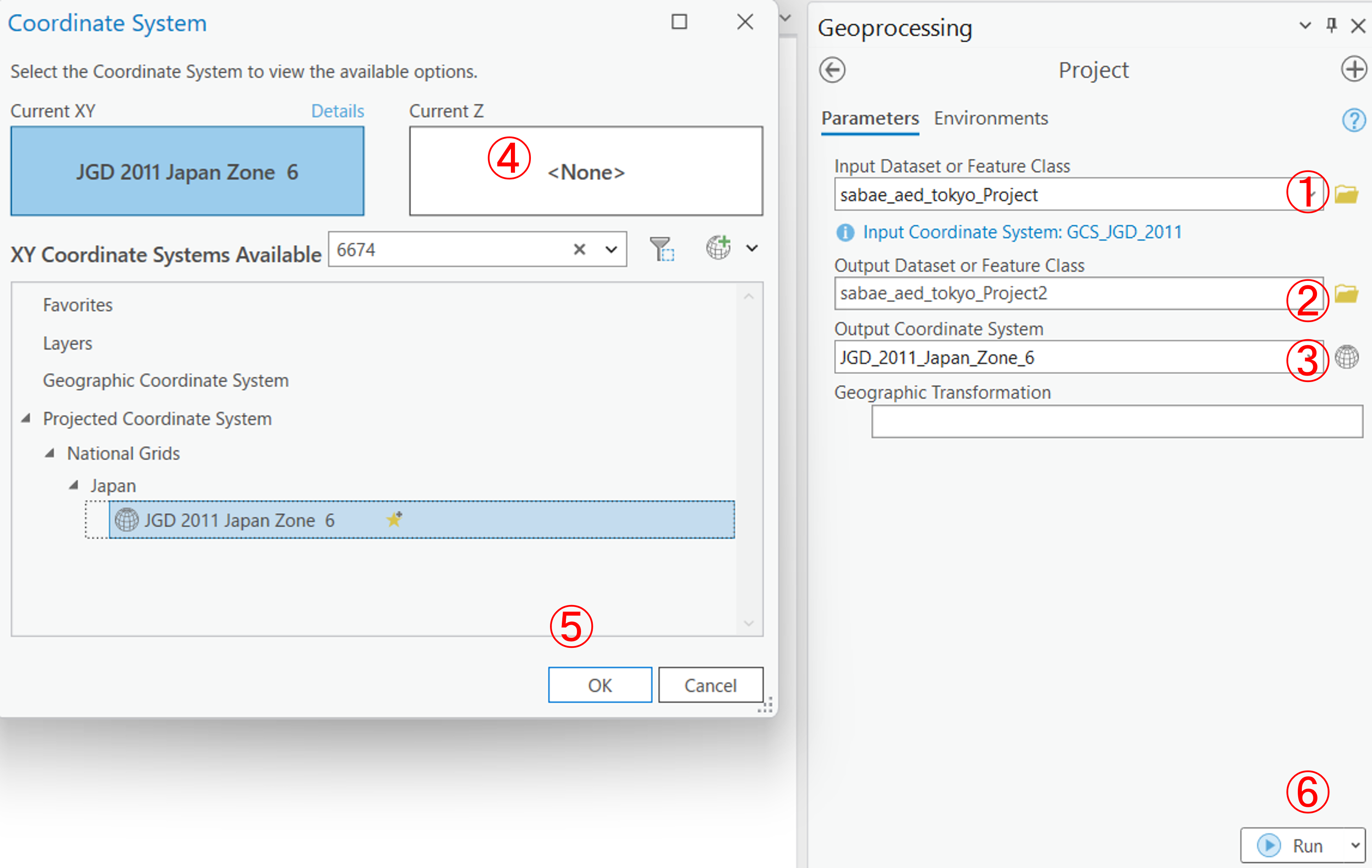

今回は書き出した緯度経度のデータを平面直角座標系のJGD2011 Japan zone 6に変換する。Analysis > ToolsのProjectから以下の手順を実行する。GISでは多くの場合、投影座標系に変換してからデータ処理を行うため、一連の作業の重要度は高い。投影座標系は、epsgコードの入力以外にも各国の座標系>日本からも探すことができる。また、JGD 2011のように入力すれば、候補が検索できる。

- 変換するデータを指定する

- データ名に重複しないように名前を変える

- 地球のアイコンをクリックし、変換先の座標系を設定する

6674を検索して、JGD2011 Japan zone 6をクリックするOKを選択Run実行する

レイヤの上で右クリックし、Zoom to Layerをクリックすると、1つのデータしか表示されていないことが確認できる。

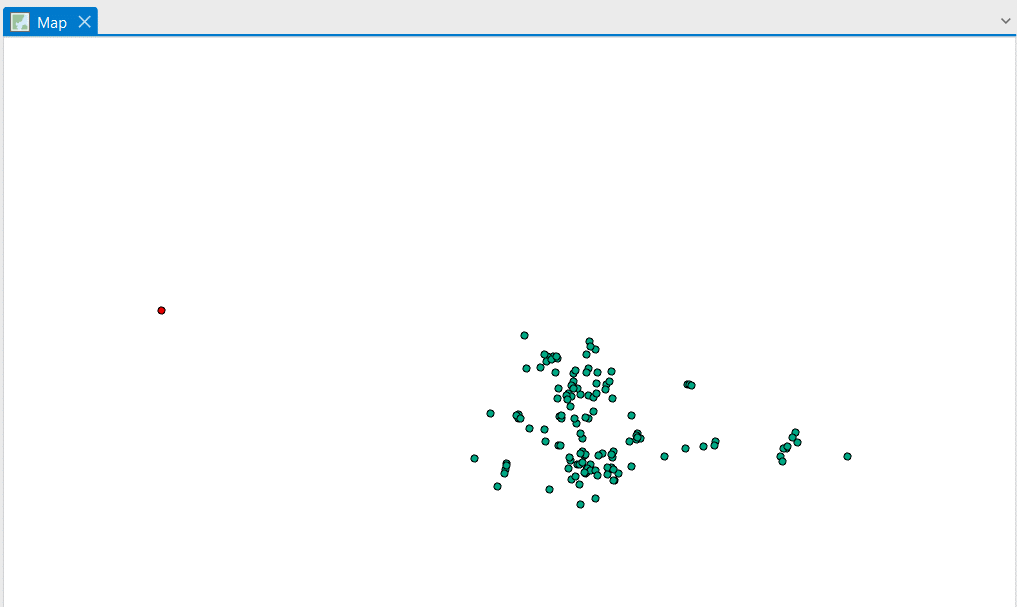

ズームアウトすると、別の場所に変換前のデータがあることがわかる。それぞれ、データの空間座標系が異なるため、別の位置に表示される。

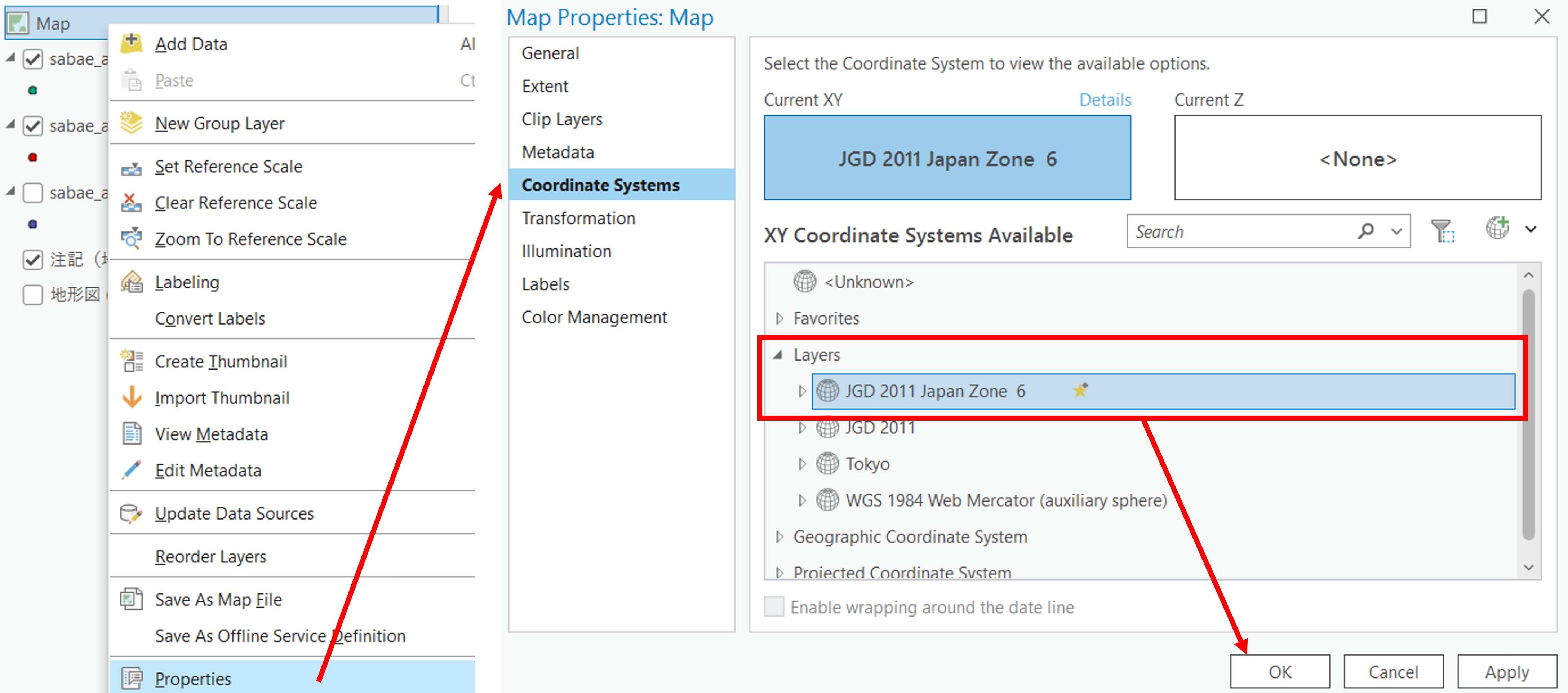

Mapの上で右クリックし、Properies > Coordinate SystemsからLayers > JGD2011 Japan zone 6を選択し、OKをクリックして地図の表示ウィンドウの設定をデータの座標系に合わせておく。

課題

課題1

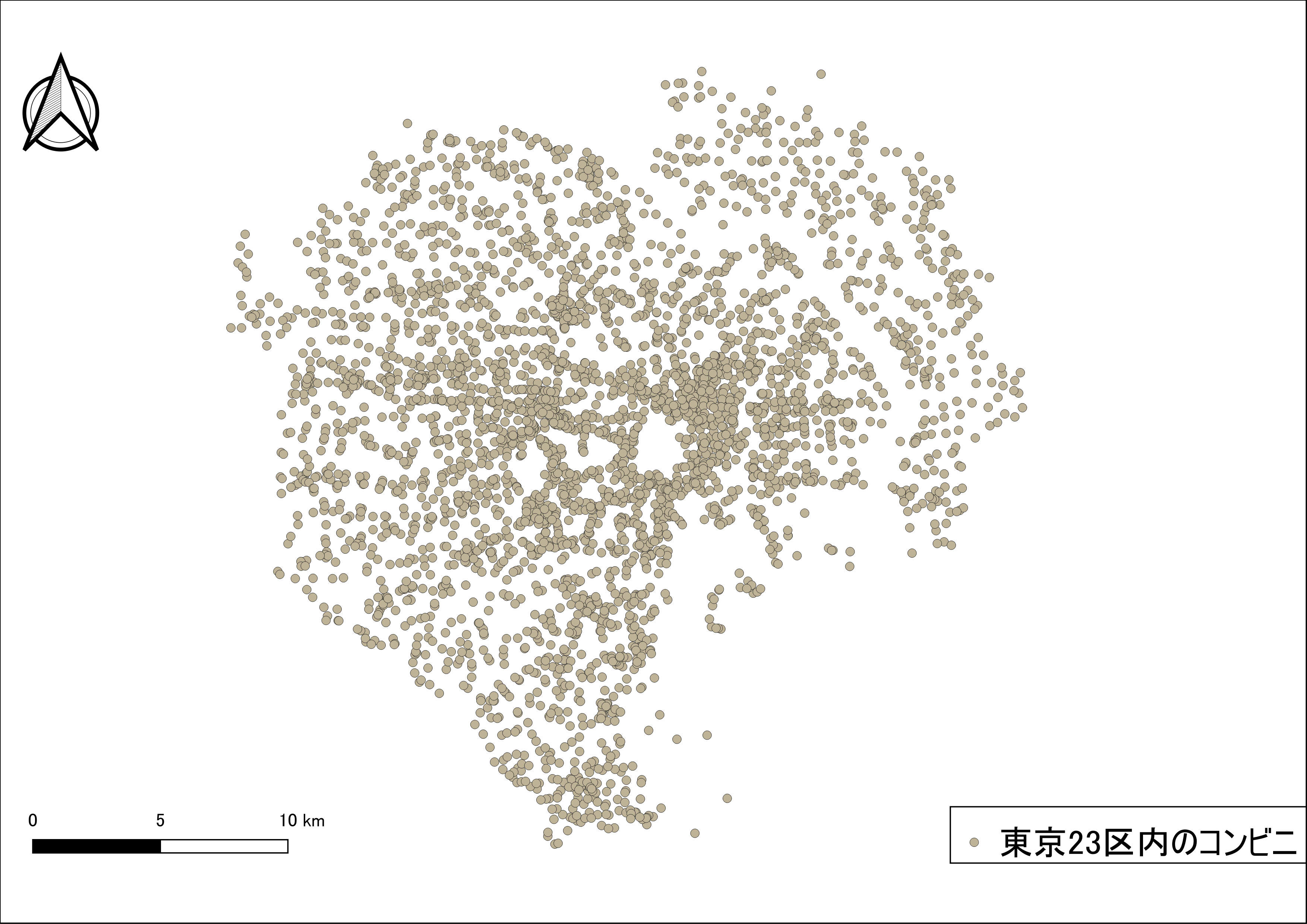

東京23区コンビニのデータをJGD2011の平面直角座標系(6677)へ投影変換し、地図をレイアウトしてください。ミスを避けるために、課題(地域)ごとにArcGISのファイルを作成することが望ましいです。

課題用データ

東京23区コンビニをダウンロードしてください。

課題1の完成例

課題2

地理座標系と投影座標系の違いについて、200~300字程度でまとめてください。

課題3

国土数値情報から京都府に関する任意のベクタデータをダウンロードし、対応する平面直角座標系に変換し、レイアウト(立命館大学衣笠キャンパスの周りを示し、縮尺、方位記号、凡例をつけ、タイトルに平面直角座標系の情報を記載してください)した地図を提出してください。